第2回への課題

2012年7月31日から8月4日にかけて、OECD東北スクール・サマースクールが、1回目に続いて福島県いわき海浜自然の家で開催されました。今回は2回目で、しかも前回と開催場所が同じということ、さらには運営事務局体制も整ってきたため、余裕で準備が進められるかに思いました。しかし実際には、夏季に伴う宿泊事情の変化、自然の家の状況、参加する生徒達の学校との関係、ポートフォリオなど新たな教材の準備などで前回以上に苦戦を強いられました。前日の7月30日の午前中ぎりぎりまでその準備は続きました。

2012年7月31日から8月4日にかけて、OECD東北スクール・サマースクールが、1回目に続いて福島県いわき海浜自然の家で開催されました。今回は2回目で、しかも前回と開催場所が同じということ、さらには運営事務局体制も整ってきたため、余裕で準備が進められるかに思いました。しかし実際には、夏季に伴う宿泊事情の変化、自然の家の状況、参加する生徒達の学校との関係、ポートフォリオなど新たな教材の準備などで前回以上に苦戦を強いられました。前日の7月30日の午前中ぎりぎりまでその準備は続きました。その一方で、各地から送られてくる参加生徒の名簿には見慣れた名前が並び、特別の事情で参加できなくなった数名を除いて、ほぼ全員が参加してくれました。さらには、安達高校チームなど新しい参加者も増え、OECD東北スクールの広がりを実感することができます。

第2回OECD東北スクールの目的は、大きくは1回目に出したイベントのアイディアをすりあわせ、チーム〈環〉としてベストのものとなるよう絞り込んでいくことです。それには、対立を恐れず粘り強く議論し合う態度と、ものごとを論理的に考え、本来の目的に立ち返りながら正しく判断する能力が必要です。

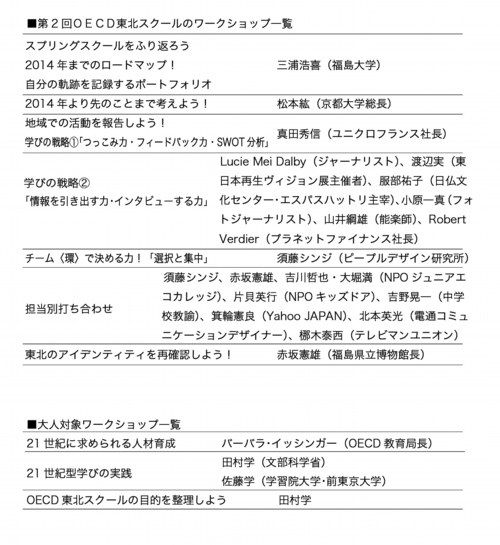

もう一つのねらいは、大人の学びです。生徒をこれまでにない可能性を秘めた人材として育てるには、彼らを取り巻く大人たちの学びが必要です。震災からの復興を、大人としてどのように思い描き、生徒達にどのように希望を与えることができるのか、さらには、大人自身はどのようなスタンスでこのスクールに臨めばいいのか、数々の課題があります。今回は、そのテストケースとして、OECD教育局長バーバラ・イッシンガー氏や文科省初中局の田村学氏、学習院大学(前東京大学)の佐藤学氏らを招いて、引率者のワークショップを行います。

もう一つのねらいは、大人の学びです。生徒をこれまでにない可能性を秘めた人材として育てるには、彼らを取り巻く大人たちの学びが必要です。震災からの復興を、大人としてどのように思い描き、生徒達にどのように希望を与えることができるのか、さらには、大人自身はどのようなスタンスでこのスクールに臨めばいいのか、数々の課題があります。今回は、そのテストケースとして、OECD教育局長バーバラ・イッシンガー氏や文科省初中局の田村学氏、学習院大学(前東京大学)の佐藤学氏らを招いて、引率者のワークショップを行います。前日の30日午後、いわき海浜自然の家に岩手・宮城・福島の12の地域から、当日到着を除く約80名の生徒達と引率教師達が集まりました。猛暑の中、8時間近くバスに揺られてきた大槌チームをはじめ、4ヶ月ぶりの再会に生徒達は笑顔で挨拶を交わしていました。

7月31日、スプリングスクールの幕が切って落とされました。東京と奈良のエンパワーメントパートナーを含めて93名の参加者で、会場の研修室はいっぱいになりました。

4ヶ月前、バーバラ教育局長の「2014年9月にパリで、東北の魅力を世界にアピールするイベントを開催せよ」との指令により、この東北スクールプロジェクトが始まりました。そのバーバラ局長自身によるあいさつで、生徒達のがんばりがOECD本部にも報告されているということが述べられ、また、文部科学省の山中文部科学審議官より励ましの言葉が贈られました。福島大学学長は手品を披露し、物事の見方について話されました。

4ヶ月前、バーバラ教育局長の「2014年9月にパリで、東北の魅力を世界にアピールするイベントを開催せよ」との指令により、この東北スクールプロジェクトが始まりました。そのバーバラ局長自身によるあいさつで、生徒達のがんばりがOECD本部にも報告されているということが述べられ、また、文部科学省の山中文部科学審議官より励ましの言葉が贈られました。福島大学学長は手品を披露し、物事の見方について話されました。最初のワークショップは福島大学の三浦氏による「過去をふり返る」内容でした。第1回のスクールの内容がスライドで示され、第2回スクールの目的が述べられました。続いて、第1回同様、震災からの心の動きを1本の線で表現するワークショップが行われ、12の地区から集まった生徒達はこれを元にして自己紹介を行いました。

昼食を挟んで、今回から採用されたポートフォリオの使い方が説明され、サマースクールの目標などが書き込まれました。

団結の形

午後二つ目のワークショップは、松本紘京都大学総長によるものです。これは、本スクールの生徒の直接の要請によって実現したものです。わずか1時間のために京都からお出でになり、ご自身の幼少期の話に始まり、多感な青年時代をどう送ったのか、そして現在地球はどうなっているのか、それに対して人類は何を行わなければならないのか、実に力のこもった講演が2時間続きました。驚いたことにほとんどの生徒達は疲れも見せずに熱心に最後までメモを取って傾聴していました。

午後二つ目のワークショップは、松本紘京都大学総長によるものです。これは、本スクールの生徒の直接の要請によって実現したものです。わずか1時間のために京都からお出でになり、ご自身の幼少期の話に始まり、多感な青年時代をどう送ったのか、そして現在地球はどうなっているのか、それに対して人類は何を行わなければならないのか、実に力のこもった講演が2時間続きました。驚いたことにほとんどの生徒達は疲れも見せずに熱心に最後までメモを取って傾聴していました。続いてのコマは、生徒達を対象とした磯崎道佳氏の未来をイメージしたドームづくりと、大人を対象としたバーバラ氏の「21世紀に求められる人材育成と教育」と題した講演に分かれます。

磯崎氏のドームはスプリングスクールで下準備が行われていたもので、いよいよこの夏に完成というもの。参加した生徒達も完成した姿を思い描き貼り合わせの作業に没頭します。約100枚のシルエットがつながり、空気を入れると体育館がいっぱいになるほどの巨大なドームとなります。夕食後、大人も一緒にドームの中に入り、バーバラ氏の「さあ、一つの〈環〉になりましょう!」の声に、つないだ手がドームいっぱいに広がります。誰もが童心に返り、誰もが等しく東北スクールの成功を確信した一時を送ることができました。

生徒達が作業している時間と並行して行われていたバーバラ氏の講演では、この20年間ほどの間に、社会で必要とされる労働力の質が大きく変わっているにもかかわらず、学校教育が十分に対応できていないこと、そうした人材を育成するためには新しい教育が求められていること、など、OECDの最先端の調査にもとづく講演でした。他の国に比して日本の子どもたちが先生を信頼する割合が低いなど、参加した先生方にとって、いささかショッキングな内容も含まれていました。

このままじゃ何も決まらない

翌日は、ユニクロフランスの真田秀信社長をファシリテーターに迎え、12チームが構想した内容を発表し合うという、前半の山場とも言える1日です。各チームとも緊張しつつも、プレゼンの内容の確認に余念がなく、1回目の学習内容を着実に実践しているかに見えます。

翌日は、ユニクロフランスの真田秀信社長をファシリテーターに迎え、12チームが構想した内容を発表し合うという、前半の山場とも言える1日です。各チームとも緊張しつつも、プレゼンの内容の確認に余念がなく、1回目の学習内容を着実に実践しているかに見えます。真田氏は最初に、ご自身のフランスでの成功までの長い道のりに触れられ、意欲と戦略の大切さを強調されました。続いて、ライバルに打ち勝つために必要なクリティカルシンキングの一つの方法「SWOT分析」について説明されました。これに続いて12のチームからそれぞれが考えてきた企画について発表がなされ、真田社長やバーバラ氏から的確な指摘がなされました。自分たちの報告を真剣に受け止めてもらえたことに、生徒達は満足げでした。

夜は、ささやかなキャンプファイヤー(ボンファイヤー)が行われ、生徒達も子どもに返って、楽しい時間を過ごすことができました。OECD東京センターの中谷所長から産学連携の観点から優れた4チームに記念品が贈られました。

スクール3日目の最初のワークショップは、パリなどで成功を収めた各界の著名人を集めてのインタビューから始まります。Lucie Mei Dalby(ジャーナリスト、以下敬称略)、渡辺実(東日本再生ヴィジョン展主催者)、服部祐子(日仏文化センター・エスパスハットリ主宰)、小原一真(フォトジャーナリスト)、山井綱雄(能楽師)、Robert Verdier(プラネットファイナンス社長)らが並びます。ここではファシリテーター側からのアクションはほとんどなく、生徒が自分たちで関心を持った方にインタビューして回り、必要な情報を集めるという実践的なものです。生徒達からは「自分から積極的にインタビューすることができた。」「親切に質問に答えていただいた。」「時間が足りなくて、もっともっと聞きたかった。」など、たくさんの感想が寄せられました。

大人の熟議

同時並行して行われたのが「大人の熟議」第2弾で、文部科学省の田村学氏、学習院大学の佐藤学氏をお招きし、未来型の教育についてお二方より問題提起をいただき、それについて議論し合うというものです。田村氏からは、東北スクールで培われる能力というものが、文部科学省でいうとことの「生きる力」そのものであるという提起をいただき、佐藤学氏からは、この震災下で日本の教師が何を行い、それが世界の教育の潮流とどう関係するのか、お話をいただきました。

同時並行して行われたのが「大人の熟議」第2弾で、文部科学省の田村学氏、学習院大学の佐藤学氏をお招きし、未来型の教育についてお二方より問題提起をいただき、それについて議論し合うというものです。田村氏からは、東北スクールで培われる能力というものが、文部科学省でいうとことの「生きる力」そのものであるという提起をいただき、佐藤学氏からは、この震災下で日本の教師が何を行い、それが世界の教育の潮流とどう関係するのか、お話をいただきました。夕方、「大人の熟議第3弾」はこの田村学氏による東北スクールによって育みたい力を整理するワークショップが行われました。先生方は、震災下で体験した生徒達の姿を元にして、それぞれに育みたい能力を具体的に挙げられました。

大人の熟議は先生方にもたいへん評判がよく、今後も幅広く大人向けのワークショップを続けていきたいと思います。

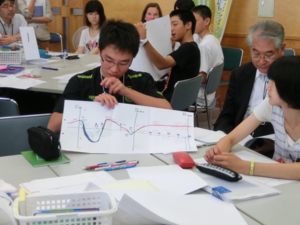

午後は、ピープルデザイン研究所の須藤シンジ氏にファシリテーターをお願いし、12の企画をすりあわせ、パリで行うイベントの方向性を決めるというものです。各チームのアイディアを2つか3つに絞り込む、その絞り込み方も、決め方も生徒達で決めるという当初から困難が予想されたワークショップです。

午後は、ピープルデザイン研究所の須藤シンジ氏にファシリテーターをお願いし、12の企画をすりあわせ、パリで行うイベントの方向性を決めるというものです。各チームのアイディアを2つか3つに絞り込む、その絞り込み方も、決め方も生徒達で決めるという当初から困難が予想されたワークショップです。話し合ってもなかなか前に進まず、もう一度目的を確認しようという、逆戻りする案も出て約束した時間内に決めることができません。時間内に決めることができなければ、パリでのイベントもなくなってしまいます。

「僕たちに時間をください。夜の自由時間もいりません。」「このままの形では何も決定できないので、スプリングスクールのリーダー会を復活させて、そこで原案をつくらせてください!」という生徒達の声。追い詰められたチーム〈環〉が、質的に変化を遂げた瞬間でした。

僕たちは何も知らなかった

翌朝は、8時からワークショップです。早朝からのワークショップは生徒達が自ら提案しました。しかし、早朝の時間を使っても時間内に決めることはできませんでした。自分たちの目標を「一」から作り直そうということになり、各チームから意見を集めて必死にまとめ上げようとします。生徒達が決めることができなかったのは、中身だけを決めても意味がないという点と、それを何のためにやるのか、そのために今自分たちに何ができるのか、それらがあまりにも「わからないことだらけ」だったということに気づきに結びつきます。

翌朝は、8時からワークショップです。早朝からのワークショップは生徒達が自ら提案しました。しかし、早朝の時間を使っても時間内に決めることはできませんでした。自分たちの目標を「一」から作り直そうということになり、各チームから意見を集めて必死にまとめ上げようとします。生徒達が決めることができなかったのは、中身だけを決めても意味がないという点と、それを何のためにやるのか、そのために今自分たちに何ができるのか、それらがあまりにも「わからないことだらけ」だったということに気づきに結びつきます。これは、次の「大人たちとどう共同していくのか」という大きなテーマに結びつきます。第1回スクールでは、大人たちと関係をつくれなかった生徒達が、自分たちの意見を堂々と大人にぶつけ、一緒に考えていこうという姿勢が生まれました。OECD東北スクールの本質的なテーマは、生徒達をどう育てるかということ以上に、そのために大人はどうかわれるのかという、子どもたちを取り囲む社会のあり方こそが本質的です。

次第に、私たちがやらなければならないことと、やりたいことが一つになってきたような気がします。

4日目のメインは、「シナリオ」「資金調達」「コミュニケーション」「セルフドキュメンタリー」の4つの担当に分かれてのワークショップです。シナリオ担当は、GoogleEarthを使ってパリの再調査を行ったり、コミュニケーション担当は、ロゴマークの試案作りやイメージカラーの決定、資金調達担当は実際のシミュレーションゲーム、そしてセルフドキュメンタリー担当は記録のチェックなどを行いました。そもそも自分たちがめざしているものが何なのか、そのイメージの共有が十分でないために、進んだところもあればなかなか進まなかったところもありましたが、この時間がプロジェクトを大きく前進させたことは間違いありません。

4日目のメインは、「シナリオ」「資金調達」「コミュニケーション」「セルフドキュメンタリー」の4つの担当に分かれてのワークショップです。シナリオ担当は、GoogleEarthを使ってパリの再調査を行ったり、コミュニケーション担当は、ロゴマークの試案作りやイメージカラーの決定、資金調達担当は実際のシミュレーションゲーム、そしてセルフドキュメンタリー担当は記録のチェックなどを行いました。そもそも自分たちがめざしているものが何なのか、そのイメージの共有が十分でないために、進んだところもあればなかなか進まなかったところもありましたが、この時間がプロジェクトを大きく前進させたことは間違いありません。

死と再生の物語を

午後は福島県立博物館長の赤坂憲雄氏をお招きしての「東北とは何か」というワークショップでした。赤坂氏によれば、生徒達が発案したものは、偶然にも東北の祭の根底に流れている「死と再生」の主題が共通しているというものでした。赤坂氏は1時間にわたる生徒達の質問に丁寧に答えられ、それまで知らなかった東北の姿を明らかにしていただきました。私たちのプロジェクトに魂を注ぎ込んでいただいた思いです。

最終日は、12のローカルチームから5日間の振り返りと春までのアクションプランが示されました。「僕たちは何も知らなかった」という言葉がとても印象的でした。その後第2回の修了証書が手渡され、家路につきました。

既に事務局に届いた感想文には、「第1回スクールよりも第2回スクールの方が充実していた。」「自分たちの成長した姿が確認できた」といった記述が目立ちます。第3回に向けての課題もはっきりし、この半年の活動のスケジュールも確立しています。

パリのシャン・ド・マルス公園が借りられる可能性が確実となり、大手企業のバックアップも得られるようになりました。「東北から新しい教育をつくる」というプロジェクトが想以上に、順調に広がりつつあります。

活動報告ページへ

活動報告ページへ